音乐剧票价水涨船高,舞美却逐年降级?

随着越来越多年轻人走进剧院,音乐剧市场也出现了各种乱象:票价水涨船高且一票难求,但是舞美却逐年降级……然而年轻人选择一边“吐槽”,一边“涌进”剧场。

音乐剧到底有何魅力能够吸引年轻人走进剧场?当下的“剧场热”又能持续多久呢?

音乐剧票价水涨船高?

音乐剧票价的变化体现在整体水平的上涨。根据中国演出行业协会官网数据,2021年全国音乐剧演出的平均票价为228元;2022年全国音乐剧演出的平均票价为478元。此外,高价票的增多也不容忽视。以广州大剧院为例,2020年以前,过千元的票价只存在于个别剧目,如法语原版《摇滚红与黑》、伦敦西区原版音乐剧《玛蒂尔达》。如今,大家似乎已经习惯了票价破千元的情况,多数国产原创音乐剧的价格也不再亲民。

据了解,法剧《摇滚莫扎特》将于今年8月在深圳坪山大剧院、深圳保利剧院开演。以深圳保利剧院的票版为例,一楼前排的最高票价为1080元,而一楼最低价格和二楼前排则需要680元,全场最低票价为180元,但仅有三楼最后一排和三楼挂壁位置是属于这一价位。

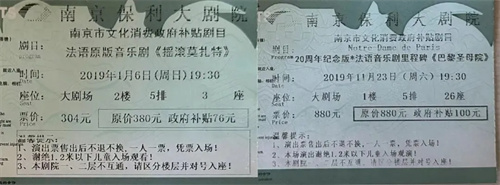

在几年前,音乐剧的票价则“亲民”得多。法剧《摇滚莫扎特》2019年巡演时,在南京保利大剧场,2楼5排只需要304元,比今年深圳保利同等位置票价的一半还低。另外作为南京市文化消费政府补贴的剧目,1楼5排只需要780元。即便在没有补贴的北京天桥艺术中心,2019年巡演时以980元就能买到1楼3排的座位。

即便如此,一些高质量剧目以及有知名演员参与的演出,还是会有很多剧迷或者粉丝买单。8月下旬将在北京天桥艺术中心上演的法剧《巴黎圣母院》,虽然还有两个月才正式开演,但前三场门票目前均已售罄,观众们的观演热情可见一斑。

这是因为,相较歌剧,音乐剧在题材上更偏向于大众喜闻乐见的故事。情节紧凑的戏剧故事佐以扣人心弦的音乐,设计精美的舞台美术搭配演员精湛的表演能力,融合音乐、舞蹈和戏剧等元素,多重艺术表现形式相结合的音乐剧,能够给观众带来视觉、听觉和情感上的多种满足,创造了亮眼的票房成绩。

音乐剧《摇滚莫扎特》

以北京天桥艺术中心为例,截至5月15日,其2024年演出总票房已破亿,其中,音乐剧票房为6534.55万元,是票房的主力军。其票房前十的剧目中,有6部属于音乐剧,前三由《摇滚莫扎特》《巴黎圣母院》《唐璜》等法语原版音乐剧包揽,另外3部分别为英文原版音乐剧《妈妈咪呀》、俄罗斯音乐剧《安娜·卡列尼娜》和中文原创音乐剧《人间失格》。

面对票房佳绩,剧场和制作方自然喜不胜收,但近年来,音乐剧票价的涨幅离谱。一些人气高的音乐剧不断提高票价,低价位的座位数少得可怜,也让不少剧迷望而却步。

音乐剧舞美逐年降级?

在社交平台上,剧迷通常会自称“剧场韭菜”。究其原因,除了票价贵之外,剧迷还面临着来自剧方花样百出的种种“背刺”。比如说座位开出了栏杆视线遮挡位、开演前演员阵容突然发生改变。另外还有诸如演员演出质量差、场馆音响差、剧场内观演秩序混乱等影响种种降低观演体验的情况。

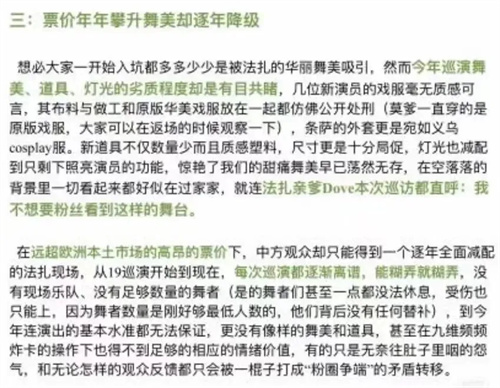

不久前,法剧《摇滚莫扎特》的引进方九维文化遭遇剧迷们吐槽“欺诈式宣发”“每日开盲盒式宣卡”“票价年年攀升舞美却逐年降级”。

网友整理的吐槽帖子

剧迷们提出的“在华巡演质量不如海外”的质疑,很大程度上与巡演的成本控制有关。剧院演出的成本主要有支付给演出团体的演出费用、舞美道具的运输费用和装卸费用、演职人员的交通费、住宿费、餐补等,还有剧目的宣传物料费用和投放广告费用、第三方票务代理售票的佣金等。

音乐剧《巴黎圣母院》

越复杂的舞美需要的装卸车数量和装拆台时长就越久,越庞大的舞美所需要的装载车辆数量也越多,适当地缩减舞美成为了控制成本的有效手段之一。而缩减演出中的伴舞数量也是同理。

“剧场热”能延续多久?

中国演出行业协会数据显示,2023年音乐剧票房达13.22亿元,人均消费333元。在音乐剧的购票观众中,有超过6成的观众年龄在30岁以下。另外,2023年一年内观看4场及以上的观众占比从2019年的5%提升到2023年的7%。“

保利票务销售数据显示,2024年第一季度综合票房排名前十的音乐剧有“法扎”、“魅影”续集等外语引进版音乐剧,有《粉丝来信》《卡拉马佐夫兄弟》这类的中文版改编剧,还有《人间失格》《将近酒》等本土原创类音乐剧。从票房成绩来看,不管是国外引进项目还是本土原创作品都在蓬勃发展。

然而音乐剧制作公司和剧场仍然面对着巨大的盈利压力。目前音乐剧票价一直高涨,原因主要在于成本在不断上升,除了制作成本及演员成本上浮,版权抽成占比也高。当前国内音乐剧行业所面临的挑战,主要源于原创作品不足、专业人才缺失、市场化程度不高等问题。

国内音乐剧市场,目前主要以引进剧目和大型剧场为主,原创剧目从数量到市场热度仍有很大发展空间。我们也看到,近年来,「小剧场」+「大IP」的模式瞄准了不同圈层的市场:以亚洲大厦星空间为代表的小剧场养成死忠粉,强调观众的黏性;《白夜追凶》等大IP改编的音乐剧则主要面向更为广泛的影视剧原生观众,注重观众来源的广度。

剧方与剧院在市场培育方面,也缺乏足够的耐心与长久的计划,在票务营销、媒体宣传层面过度重视经济效益、忽略观剧体验、无视饭圈文化泛滥,为国内音乐剧日后的发展埋下隐患。剧场的舞美、灯光、音响等设备对于音乐剧的观剧体验有很大影响,不能因为成本问题,就忽视音乐剧舞美。

面对热情尚未减退的年轻观众们,国产音乐剧行业要想接住剧场热带来的“泼天富贵”,显然还有很长的一段路要走。值得庆幸的是,年轻观众们的加入,为线下演出行业带来了新的市场以及活力。

免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。