DVD-Audio、SACD,能比CD强多少?

很多年以前,当CD的标准刚刚提出的时候,就有一些人提出16Bit、44.1Khz的数字音频无法满足一些金耳朵的要求。现在,DVD-Audio与SACD的战斗正在白热化,都想取CD而代之成为新一代的音频标准。那么,他们真的如广告所说的那样,比CD好许多吗?我们从以下几个方面分析一下。

第一,量化精度的好处

技术发展到了DVD-Audio,号称量化精度可以达到24位,而SACD更是“领先”一步,采用1Bit量化,并且指出对手DVD-Audio的PCM线性音频有其本身无法克服的缺点。那么我们来看看SACD有什么理由可以这样说。

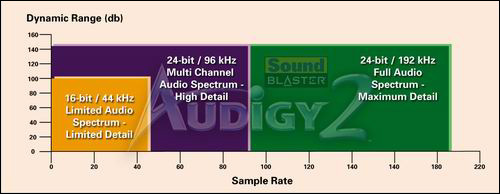

音频系统中量化精度——即Bit的数目决定了声波振幅的范围(即动态范围,最大音量与最小音量的差距),如果这个位数越大,则可以表示的数值越大,描述波形更精确。每一个Bit的数据可以记录约等于6dB动态的信号。一般来说,16Bit可以提供最大96dB的动态范围(加高频颤动后只有92dB)。每增加一个Bit的量化精度,这个值就增加6dB,因此我们可以推断出20Bit可以达到120dB的动态范围,24Bit则可以提供高达144dB的动态范围。如图:

那么,动态范围大了,会有什么好处呢?动态范围是系统所能发出的最小音量和最大音量的差别(也是最大不失真电平功率与噪音功率的比值)。这个数值越大,则系统可以承受很高的动态,比如某些《1812序曲》发烧录音唱片中的炮声。如果系统动态过小,高于动态范围的信号将被削波(高于0dB的溢出信号将被砍掉,会导致噼里啪啦的声音)。因此,DVD-Audio和SACD都号称可以完美还原整个交响乐队的庞大动态。

更高的量化精度还有一个好处,就是在低电平时失真小。假设一个只有-90dB的声音信号,并且系统最大音量是96dB(以最小音量为0dB)。那么在16Bit的情况下,系统将只用1Bit的数据来表示这个信号,失真将会很大。而如果在24Bit的条件下,最大音量不变,则-90dB的声音信号将在这里变成一个相当于16Bit下的一个-32dB的信号(最小音量减少48dB),系统将使用9Bit的数据来表示这个信号。失真很明显将会降低许多。因此,高量化精度带来的小失真,大动态的效果。听起来很棒!如图:

但是,这是厂家大力宣传的重点,有这么一些人却对此持怀疑态度,笔者就是其中之一,我的观点有以下几点:

1.设备能力问题

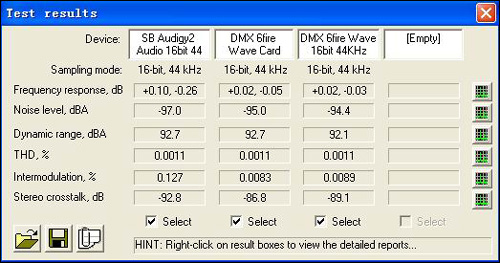

厂商宣传的都是一些理论数据,那么实际如何呢?我们谈论音频系统自然是不能脱离设备的。有设备,那么设备就必然有噪音。所以噪音将在这里面起很大作用。假设系统的信噪比为90dB(需要阐释清楚的是,信噪比不等于动态范围。一个理想的n比特量化信号的信噪比可以被表示为 6.02n+1.76dB)。这意味着在96dB的动态下,系统会有6dB的噪音,同时也就意味着系统将有1Bit数据出现失真。则实际上系统的量化精度将变成15Bit。 应该说,从技术的角度,一个严格的16Bit的系统,至少应该达到以下几点:不低于98dB的信噪比,不低于96dB的动态范围。好了,标准我们也看到了,那么我们看看现实中的数据:

这是一些声卡的测试数据,如果以这种标准来衡量的话。没有一块声卡可以达到16Bit的标准。实际上,专业声卡能达到这种标准的也寥寥无几。这样一来,厂家当然不干(还让不让我们做生意了?)。好吧,我们从技术角度妥协一下,考虑到加上高频颤动的情况。动态可以放松要求,降到92dB;信噪比也降到92dB。发现没有?我们即使妥协到这种程度,过关的仍然没有几个。民用声卡中只有Audigy和Audigy2可以勉强称的上是16Bit的声卡(读者可能会晕倒——什么?你没有搞错?这两个可是号称24Bit的声卡!)至于那些音质颇有口碑的声卡们——MX200,黑金2,大力神和飞利浦,如果它们还是只有16Bit取样的话,则还是很无情地被16Bit的标准拒之于门外。那么,有没有办法吗?答案是有的,为了解决这种情况,如果我们可以用20Bit,则可以很轻松地克服这个缺点。这样的话,即使最后4Bit被噪音糊掉,我们仍然可以有16Bit。这也就是为什么像MAYA, 黑金2这样的声卡的数模部分并不是16Bit取样的原因。

因此,标称16Bit并不等于实际上就是16Bit。那么,到了24Bit,情况会怎么样呢?同理,系统必须达到144dB的信噪比和动态范围才可以!但实际上,这是不可能的。如果维持最大音量不变的话,系统只好降低最小音量来达到144dB的动态。这样即使你的系统不接上电流,空气的震动以及地球自转带来的震动的噪音水平也会达到相当于10~20dB那么大!即使你提高Bit数,假设提高到28Bit,结果却是无用,因为空气的震动以及地球自转带来的震动的噪音音量是一定的且你无法增加最大音量——人将无法忍受(在16Bit时可能在0电平以下,不需要理会,但是随着0电平的降低却不能忽视了)。增加4Bit只会为它们增加24dB的噪音而已。另一方面,一旦你运行设备,设备本身带来的噪音水平也将很高——除非你使用绝对零度来冷却设备。这也就是为什么一些最顶级的24Bit设备的信噪比最高只能达到120dB的原因。这也是数模转换无法克服的缺点。还需要说明的是这只是音源的影响,如果加上音箱,嘿嘿,实践证明,一个信噪比96dB的声卡加上一个信噪比96dB的音箱,系统的总信噪比并不是96dB,而是大多在80多dB左右。损失也不小啊。

由此我们看到,你的设备可以达到24Bit吗?答案是否定的,实际情况是:你的设备能够达到18Bit已经是谢天谢地了。(可惜的是,在这方面上,市场打败了技术,厂家都是以理论值说话,从来不提实际值。但是真相大家应该知道!)

2. 动态的神话

按厂家的标准,动态越大越好,那么我要问一句:有必要吗?我的观点是CD的96dB已经足够了,如果再增加,则会对耳朵有害。96dB已经足够大了,甚至喷气机的轰鸣都可以表现出来。而且一般人的听觉痛阀(人所能忍受的最大音量)在人耳最敏感的频段(大约4Khz)达到130dB左右,个别人达到140dB。可以看到,如果真的存在144dB的动态的话,对你的耳朵将会是毁灭性的打击!

这时候,厂家要问了,如果动态超过96dB怎么办?我认为可以做压限处理——将这个动态衰减到96dB。而且音质不会有变化。我之所以敢这样讲是因为心理声学中有很重要的一条原则——声音的相对论,即声音的音量大小是个相对的感觉。比如海顿的《No.94 惊愕交响曲》,实际上音量不算大,但是因为那是在很安静的情况下陡然增强了效果,所以显得很大。按照这个理论,一个瞬态的声音从0到96dB和一个从0到140dB的瞬态声音给人感觉到的效果是一样的。因为它们的突然性和刺激性太强,人的耳朵和神经系统已经根本无法分辨他们的强弱。所以普通人是无法说出,一个从瞬时动态为96dB的信号和一个瞬时动态为120dB的信号谁的动态更大。正因如此我觉得,CD标准的动态已经足够了,至于有人为什么感觉SACD和DVD-Audio的动态大,有三种可能:1.心理暗示作用。2.他们用作对比的CD的动态其实并不大,没有达到90dB以上。3.CD所作的动态扩展不够。

3. 失真问题

对于高精度所带来的失真小的因素,其实影响不大,为什么可以这样说呢?首先,心理声学告诉我们,人对小音量的感觉是很迟钝的——即对小音量失真的感觉很弱(DVD-Audio细节方面的优势在这里被埋没了)。而对大音量,人的感觉才敏锐起来。如果你硬要分辨出来(先不论你是不是有这个能力),则要费很大的精力,哪里还有精力听音乐?同时,等响度曲线又告诉我们:人只对中频有很高的分辨能力。对于其他频段则要差许多,尤其是低频。因此,并不是某些SACD、DVD-Audio厂商说的那样,CD标准在小电平信号的失真只是很小的瑕疵,影响太小了,接近于不值一提。

第二,过采样的优点

下面来看看采样频率的故事,根据奈奎斯特采样定理,大致的含义就是如果想要采样一个频率范围,需要至少2倍的采样率,比如我们的采样率为40Khz,则我们可以精确确定一个20Khz信号上的两个点。我们常说的44.1Khz采样率就是根据这个定的。但是,为什么是44.1而不是40?实际上是这样的,如果一个高于20Khz的信号进入数模转换器,假设是32Khz的信号,则系统无法对其精确采样,就会出现失真。由于它比奈奎斯特频率(奈奎斯特频率=采样频率/2)高12Khz,因此出现失真的位置在20Khz-12Khz=8Khz的地方。这种现象专业术语称之为混叠(aliasing),这是很不受大家欢迎的。那么,声学专家们只好想办法解决,方法就是对高于20Khz的信号进行逐渐衰减,直到为0电平。如果到22.05Khz的时候为0就很完美了,因此,选定了44.1Khz为采样频率。

但是这里面有一个问题,哈斯效应(又一个声学名词,晕!)指出人所能刚刚察觉声波达到有先后的范围在6微秒左右。但是44.1Khz采样的两个值的最小间隔是这个值的4倍!由于声音时间差影响到音源的定位能力,聪明人很快就可以断言44.1Khz下声音的定位能力和结像力是模糊的。如果把采样率乘以4,达到176或192Khz就完美了,这也是DVD-Audio标榜的先进之处。至于SACD 64倍于这个的采样率,笔者认为有些浪费且有哗众取宠之嫌,因为人已经感觉不到什么了,192Khz已经足够!但是即使是这样一种情况,也还不足以宣判CD的死刑,CD完全可以通过细微的延时和抖动运算(dithering)来弥补缺点,而且在技术上并没有太大的难度。新一代的HDCD和XRCD都在这方面进行了有益的尝试。

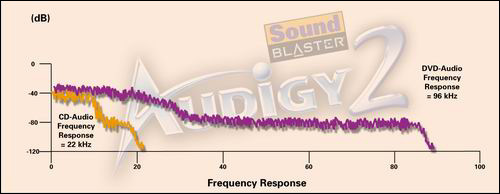

大多数DVD-Audio宣称具有CD不可比拟的频率响应带宽,譬如192Khz可以达到0~96Khz的频率响应。其实这也是一个二选一的问题,一旦你选择了更高的频率响应带宽,你必然要放弃优秀的定位能力。如果从保留两个优点的角度看,SACD的64倍过采样率还是很值得提倡的,下面是一些DVD-Audio的宣传的图片,大家看起来可能更加直观一些。

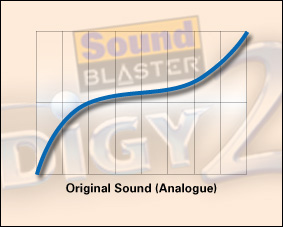

原始波形:

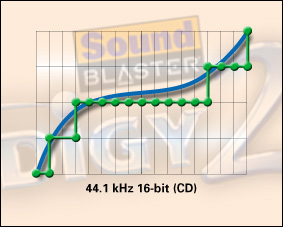

16Bit的采样:

24Bit的采样:

频率响应:

动态范围:

第三,声道数的学问

当立体声发明的时候,许多人认为它是完美的。但是不久以后,就有一些人尝试4声道了。实验的结果证明,多声道很有前途。现在已经进入了5.1甚至7.1声道的时代,有人拓展了这样一种理论,即:如果想要彻底欺骗人耳,营造完美的声场,需要18.1声道(众人晕倒)。人对于声音的角度也是有敏感性的,可见声道越多越好,我个人认为,DVD-Audio的真正杀手锏在于提供24/96和5.1声道的无损压缩格式(以前的多声道CD,比如DTS CD,则是靠有损压缩来达到5.1声道的标准,但是对于音质却是有损伤的)。这样的话,CD真的很难比拟DVD-Audio宏大的声场,这也应该是DVD-Audio的最大资本,这一点是任何人无法否认的。至于SACD,也是同样的优势。

最后,背后的故事

总体来说,DVD-Audio和SACD的主观听感我们应该可以推断出来了,那就是细节多,失真小。各厂家迫不及待地要普及SACD和DVD-Audio原因是多方面的。首先,CD技术容易实现以及平民化,对于厂家的利益不是个好消息,而且参与CD产品的厂家太多,竞争激烈。如果自己能够独占新技术,利润将会很高。其次,SACD和DVD-Audio可以挽救不景气的唱片业,增加新的卖点。最后,莫过于电脑的威胁了,尤其是以MP3为代表音频传输系统对于传统唱片业和HIFI业的冲击,这也是最重要的因素。

很多年以前(其实也没有几年,但对于日新月异的科技发展,实在已经可以看作历史了),当电脑进入音乐制作领域的时候,几乎一夜之间就让传统设备的老大俯首称臣,并迅速占领了这个领域。而对于音乐欣赏领域——唱片业和HIFI业,却没有什么动作。不过,电脑在这些方面却对这两个领域有着致命的威胁。唱片业已经尝到了苦头,电脑使用的是名叫互联网和MP3的技术。对于HIFI业,虽然表面上看电脑不能HIFI,但是以电脑的能力,打垮HIFI只是时间问题而已,因为HIFI业始终要将自己的命运绑定在数模转换器上,而数模转换有其不可改变的致命缺点——噪音和失真。但是电脑的数据总线可以做到无损传输音频数据。一句话:再好的数模转换器面对电脑通过总线传输的精确数据也是徒劳的抵抗。现在电脑上已经出现可以绕过ADC的软件,可以在录音时真正达到将近144dB的新噪比和动态范围!而目前最高级的ADC只可以达到120dB的动态和信噪比。由此可以看到电脑的强大力量!可以这样说,电脑征服HIFI领域的大军已经出发,恐怕到时候取代CD的不是SACD或DVD-Audio,而是一种无损音频压缩格式(目前无损压缩+rar压缩已经可以做到9:1的压缩比了,压缩比达到9:1的无损压缩指日可待了)

总之,在厂商的大力宣传下,我们应该保持清醒的头脑。这篇文章并不是要否定24Bit的优点,而是想要告诉大家目前并不值得选择DVD-Audio和SACD,CD还大有作为。24Bit的优点很明显,但并不是所说的那样与CD相比是革命性的进步。目前投资24位系统显然不是很合适的,CD还有很强的生命力,面对厂商的宣传,我们应该知道真相——目前人类的技术水平只能够达到大约20Bit的水平。

免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

+ 更多资讯热度榜

+ 更多企业访谈

+ 更多慧聪原创

+ 更多技术文章

+ 更多工程案例